東京・目黒の自転車文化センターの特別展「競輪・ケイリン・KEIRIN」を見てきました。

自転車文化センターは、財団法人日本自転車普及協会が運営する総合施設で、希少な自転車や関連文献の管理や研究をおこなっています。定期的にテーマ展示をおこなっていて、一般の方も無料で自由に内覧できる施設となっています。

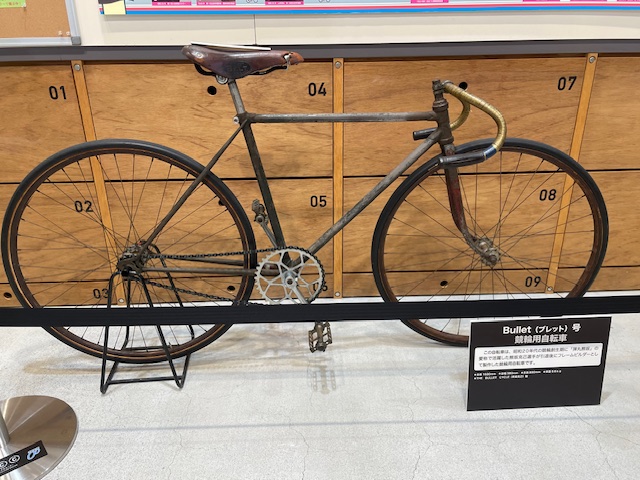

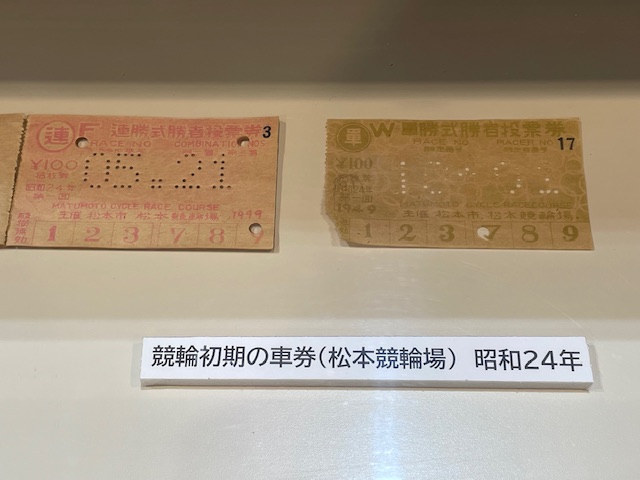

2月16日まで「競輪・ケイリン・KEIRIN」と題して、テーマに沿った歴史的な競技車両の展示をしていましたので、その様子の一部を撮影してきました。

なお、この展示会は終了しています。

競輪は戦後間もない1948(昭和23)年に北九州「小倉競輪場」と大阪府「住之江競輪場」で始まりました。当初は競輪と書いて「きょうりん」と読んでいましたが、格闘技や職業野球を凌ぐ熱狂的なブームが巻き起こり「狂輪(きょうりん)」と揶揄されたことから「ケイリン」と呼称があらためられました。2000年シドニー五輪からは日本発祥の世界スポーツとして「KEIRIN」が正式種目となりました。特別展が漢字・カタカナ・ローマ字表記となっているのはこのような歴史的な流れを意味しているものだと思われます。

自転車には説明パネルが添えられ、競輪や自転車に関心のない方でも分かるようになっています。現在、競輪場は全国に43施設あり、競技スポーツとして楽しむだけでなく公営競技として主催都市の財政を潤しています。競輪場の新設は1953年から70年以上なく、入場料も基本的には無料か開場当時の物価水準(50円ないし100円)とインフレの影響を全く受けない良心的な公共空間となっています。

使用する自転車も厳格な競技規則があり公正公平、選手にも八百長行為や違反薬物使用には大変なペナルティがありほとんどみられない世界でも最もクリーンなスポーツです。年間シリーズは経済規模としても仏ツールドフランスを凌ぐ巨大な規模で、登録選手は2300人と国内プロスポーツで最多で男女全選手が専業で充分生活ができる唯一の職業スポーツとなっています。

センターでは年間4回ほど企画展を開催していますが、競輪をテーマにした企画は人気でほぼ毎年開催されています。展示規模は大きなものではありませんが、私が来場した際は若い女性が関連書籍をめくり、調べものをしていました。

大阪はかつて、全国最多のバンクを有していましたが共産主義をこじらせ公営競技場を目の敵とし次々と廃止、大阪市営・府営の施設がひとつもありません。結果としてみるみると財政が赤貧化しました。ちなみに、このような歴史的経緯から住之江のボートレース場は所在しているだけで収益は大阪府市には入らず、箕面市の歳入となり潤沢な資金から鉄道を自費敷設、大阪大学の誘致に成功しています。

ボートレース場は設置に関して水辺という条件が必須となりますが競輪場は低コストで建設できるため、なぜ各自治体が設置しないのか分かりません。私の知る限り、競輪に対して積極的な首長は千葉市の熊谷俊人市長(現・千葉県知事)と石原慎太郎都知事くらいで、ほとんど議題に上がりません。

2016年に成立した自転車活用推進法では「自転車競技のための施設の整備」(第八条の四)が明記され、推進法に基づいた策定された第二次自転車活用推進計画では具体的に地方公共団体に国際規格に合致した自転車競技施設の整備促進を提起しています。競輪場は図書館や学校などと同様に社会的共通資本であり、設置計画を検討しないという自治体は違法なのです。

私は今春開催される関西万博の跡地に設置されるカジノ施設に競輪場を併設するべきと考えています。

ギャンブルは依存性があるからこそ公営でなくてはなりません。競輪はギャンブル依存症対策を長きに渡って真剣に取り組み、競輪場依存者をなくすことにほぼ成功しています。カジノは競輪を規範とし、住之江のボートレース場と共栄すべきなのです。

1970年大阪万博でも巨額の競輪マネーが使用され、資金により「動く歩道」(エレベーター)などが提供されました。ご存じの通り「動く歩道」は国内だけでなく世界に普及し日本の輸出品となりました。70年の大阪万博跡地は公園となり商業施設や博物館・水族館、そして関西サイクルスポーツセンター(万博事業所)となっています。夢洲も70年同様に関西サイクルスポーツセンターの事業所を誘致し、その中に国際規格に合致した自転車競技施設をつくれば、アンチの方にも合意が取れるのではないでしょうか。

なぜスーパーマーケットで自転車が売れるのか

なぜスーパーマーケットで自転車が売れるのか 自転車文化センター「競輪・ケイリン・KEIRIN」展

自転車文化センター「競輪・ケイリン・KEIRIN」展 「輪泊」という新しい価値を創造する星野リゾート「BEB5土浦」

「輪泊」という新しい価値を創造する星野リゾート「BEB5土浦」 土浦のサイクリング拠点「PLAYatré TSUCHIURA」

土浦のサイクリング拠点「PLAYatré TSUCHIURA」 魅力度ランキング最下位の茨城県、土浦のサイクルツーリズム

魅力度ランキング最下位の茨城県、土浦のサイクルツーリズム 国内ブランドが大復活、「第10回サイクルパーツ合同展示会」

国内ブランドが大復活、「第10回サイクルパーツ合同展示会」 自転車パーツ Amozon店 売上げベスト10 【2024】

自転車パーツ Amozon店 売上げベスト10 【2024】 「競輪場」は誰のものか

「競輪場」は誰のものか 自転車博物館「古文書から紐解く江戸時代に考案された自転車」展

自転車博物館「古文書から紐解く江戸時代に考案された自転車」展 ながら運転・飲酒運転の現厳罰化、「改正道交法」を各紙はどう伝えたのか

ながら運転・飲酒運転の現厳罰化、「改正道交法」を各紙はどう伝えたのか