大阪は戦前より在日朝鮮人が多住し、特に大阪市東部の生野区・東成区の猪飼野(いかいの)と呼ばれる地域は現在でもコリアンタウンや朝鮮学校など独自のコミュニティが形成されています。戦後間もない頃は激しく職業差別を受け、在日朝鮮人はほぼ定職にありつけず75%が無職、多くは日雇いや古鉄収集で何とかその日を生き、ヒロポンやドブロクの密造・空き巣や洋犬盗といった社会秩序とは無縁のハードボイルドな生活を送っていました。朝鮮戦争が始まると金属くずの買取価格が暴騰、在日朝鮮人の10人に1人が古物屑鉄商となり、大阪では朝鮮人の古鉄窃盗団が暗躍しました。

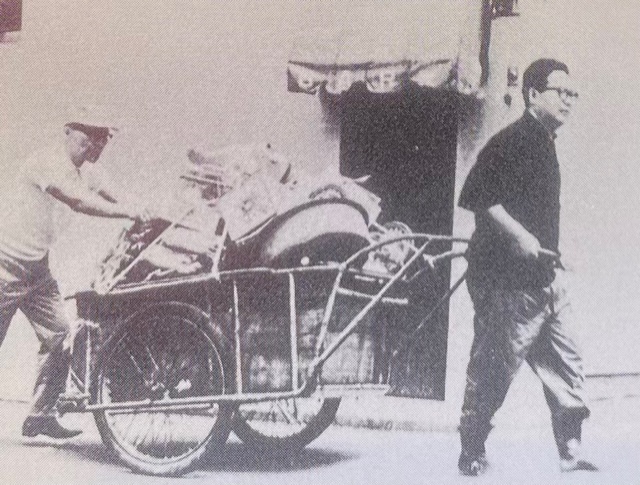

▲リアカーで古鉄を回収する久保木修己 写真:「愛天愛国愛人」より

鉄道各社・鉄鋼業界や婦人会等から金属盗に関する陳情が相次ぎ、府は対応に追われました。金属盗の88%がよせ屋と呼ばれるこれらの鉄拾い業者を経由することから、1956年12月の府会の定例会にて、身分証明の提示やよせ屋の届出制度など買い取りを厳格化した「大阪府金属屑営業条例案」が提出され、議会にて質疑応答や懇談会が進められました。

「金属くず営業条例案は、盗品の金属類が金属くずとして売買されないため、よせ屋・ひろい屋について必要な規制をおこなう」(赤間文三 大阪府知事)

12月の定例会にて継続審査された条例案は賛否両意見が飛び交い混乱もありましたが、翌年の57年2月28日に賛成多数で、無修正で可決されました。

▲大阪府金属屑営業条例案提出で混乱する府庁「廃墟の中から」中西清太郎(1988,羊書房)

リアカーひとつで商売ができる鉄くず回収は在日朝鮮・韓国人にとって、極めて低資本で確実に現金が手にできる数少ない継続できる職種で、条例の制定は生活に困窮する朝鮮人の反感を買い、条例案が提出されたの56年12月18日、大阪府庁にて大規模なデモが実施されました。

前日の17日に再生資源取扱業者約500名によって府庁まで自転車デモが敢行され各党議員に陳情、翌18日朝11時過ぎには観光バス3台など業者など含む約1000名が「金属条例反対」のプラカードやのぼりを掲げ「我々を泥棒扱いする条例をブッつぶせ!」と叫び、隊を組んで議事堂の扉を押し破り気勢を上げました。

▲大阪府庁に押し寄せる在日朝鮮人 「日本鉄スクラップ業者現代史」(冨高幸雄,2017)

記帳が義務化されている条例の制定には字が書けない朝鮮人にとっては死活問題であり、死ぬしかないと声を上げたとされています。デモでは藁人形を掲げるなど大騒ぎとなり、府警は暴力行為・器物破損の疑いで関係者から事情を聞くなどして申し合わせました。

しかしながら条例成立後も古鉄盗は収まらず、58年10月には城東区の軍事施設「大阪砲兵工廠」から鉄くずを盗む朝鮮人窃盗団「アパッチ族」が新聞沙汰となり問題視され、府警は自転車盗の一掃作戦のため重点警戒網を敷き、組織犯罪の対策を取ります。ルポライターで、在日朝鮮人の黄民基(ファン・ミンキ)氏は「一人の自転車ドロの専門家を捕まえてみると、ついこないだまでは空き巣の名人と謳われた男であったという事実も実際にあった」として、古鉄盗は時代の表現者であるとしています。

▲府庁を取り囲んだデモ隊 「矢田戦後部落解放史1」(部落解放同盟矢田支部編,1980年)より

本ブログでは、現在の大阪におけるローカル中古自転車チェーン店につながる在日朝鮮人による静脈産業について、これまで批判的な立場で実態の調査・考察してきました。

古書店の「ブックオフ」が講談社や集英社など出版業界と接点がないのと同様に、大阪の中古自転車店も一般的な国内の自転車産業とかかわりが薄く、シマノやジャイアント、ブリヂストンサイクルなどの企業と共存関係になく異質な閉鎖市場を形成しています。

メディアが取り上げられることはほとんどありませんが、外国人経営の中古自転車チェーン店は様々な問題を抱えておりその実態はベールに包まれています。特に私は大阪市がこの負のスパイラルに加担していることが最大の問題であると考えています。

▲ 半島へ北送される中古自転車 [京都・舞鶴港] 読売新聞 2003年6月14日

1967年4月には、1000台以上の自転車を盗んだとされる「自転車ドロ名人」高 基雲(コ キウン)が逮捕され、西成周辺の中古自転車店から次々と高の盗んだ自転車が押収、当時の金額で1000万円相当、東署は押収車で自転車預かり所のようになり、盗品売買の闇ルートの一端が公然となりました。

▲高基雲逮捕で明るみになった闇ルート 大阪日日新聞1967年4月10日

大阪府庁ではこのデモの9年前の1948年にも在日朝鮮人による大規模暴動事件「大阪朝鮮人騒擾事件」が発生、在日朝鮮人が府庁を占拠し、政府が非常事態宣言を発令する事態となり、府警の警邏体制が抜本的な改革がされました。同事件は暴力によって政府が方針を転換するという悪しき前例で、断固としてこのようなことは許されません。

戦後、緊急事態宣言が発令されたのはコロナ・福島第一原発事故・国鉄危機と同事件の4例のみですが、なぜか誰も事件を顧みることなく風化してしまっていて、在日3世4世は初耳の人も多いのではないでしょうか。しかしながら、このような系譜は途絶えた訳ではなく現在も脈々と大阪の地下に根を張り独自のコミュニティを形成しています。

大阪は全国で最も自転車盗が多い都道府県となっていて、私はこの問題を軽視しておらず、多くの人に事実を知っていただき、行政がさらなる対応をすることを望んでいます。

なぜスーパーマーケットで自転車が売れるのか

なぜスーパーマーケットで自転車が売れるのか 自転車文化センター「競輪・ケイリン・KEIRIN」展

自転車文化センター「競輪・ケイリン・KEIRIN」展 「輪泊」という新しい価値を創造する星野リゾート「BEB5土浦」

「輪泊」という新しい価値を創造する星野リゾート「BEB5土浦」 土浦のサイクリング拠点「PLAYatré TSUCHIURA」

土浦のサイクリング拠点「PLAYatré TSUCHIURA」 魅力度ランキング最下位の茨城県、土浦のサイクルツーリズム

魅力度ランキング最下位の茨城県、土浦のサイクルツーリズム 国内ブランドが大復活、「第10回サイクルパーツ合同展示会」

国内ブランドが大復活、「第10回サイクルパーツ合同展示会」 自転車パーツ Amozon店 売上げベスト10 【2024】

自転車パーツ Amozon店 売上げベスト10 【2024】 「競輪場」は誰のものか

「競輪場」は誰のものか 自転車博物館「古文書から紐解く江戸時代に考案された自転車」展

自転車博物館「古文書から紐解く江戸時代に考案された自転車」展 ながら運転・飲酒運転の現厳罰化、「改正道交法」を各紙はどう伝えたのか

ながら運転・飲酒運転の現厳罰化、「改正道交法」を各紙はどう伝えたのか