私が自転車店を始めた20年前、自転車の平均価格は1万500円、局所的には末端価格4000円台で販売され非常に低廉化していました。自転車店も廃業する店が多く、スポーツ自転車店など市内では数えるほどしかありませんでした。物件を借りる時も、自転車店というと難色を示され、なかなか賃貸契約を結べませんでした。

「これからはITの時代だから自転車なんて売れないよ」

1980年代には3万7000軒以上あった自転車小売店の数も減少の一途をたどり、従事者も3分の1となり、もはや斜陽産業とされていました。しかしながら予想に反し、自転車専門店は2007年を境に反転し2018年の販売動向調査では52%が専門店で自転車を購入、意外なことにインターネット通販は10%程度と伸び悩みました。ただ、およそ3割がホームセンター・ショッピングセンターで自転車を購入しているというのも無視できない事実です。

自転車の購入は、ホームセンター15% 、スーパーマーケット等14%とインターネット通販を上回っています。片手間で販売されている自転車が、専門店の脅威となっている現状は業界としても目を覆いたくなる事実で、対策を検証する必要があります。

「ダイエーの自転車販売に関するの調査・研究は、本学ではこれまでおこなわれておりません」

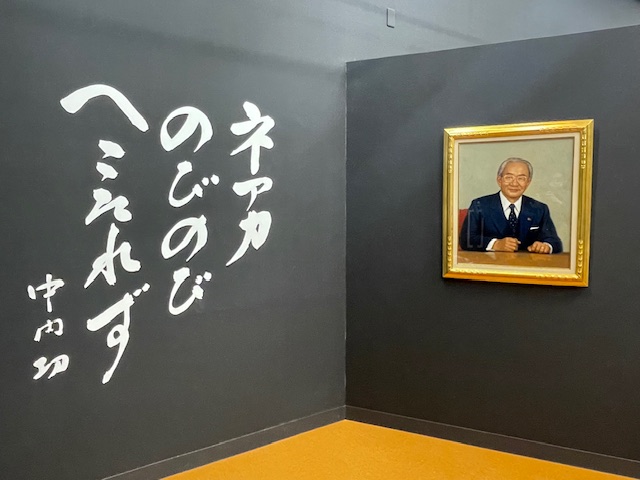

小売りの歴史資料を調査するため神戸市西区の流通科学大学内にある「ダイエー資料館」に行ってきました。ダイエーは昭和期に流通革命の旗手とされた大企業で、資料館には黎明期からの写真や文献が所蔵され、興亡史の裏側を探ることができます。創業者の中内功は2005年に亡くなり、ダイエーは現在イオングループの一ブランドとして存続しています。

本ブログでは以前にダイエー創業の千林商店街を紹介しましたが、戦火の爪痕が残る1957年から低価格・セルフサービスのチェーンストア形態を確立、わずか5年で100億円企業へと成長しました。

躍進を支えたのは「ペガサスクラブ」という研究団体を主催する渥美俊一という人物で、徹底した米国型経営理論でイトーヨーカ堂や岡田屋(現・イオン)といった個人商店を大企業へと導きました。渥美は東京大学在籍時代にナベツネこと渡邉恒雄が率いる共産主義細胞「東大新人会」に所属、メンバーの藤田田(日本マクドナルド・トイザらス)・堤清二(西武百・無印良品)・高丘季昭(西友・ファミリーマート)と共に共産主義に疑問を持ち、現在の米国追随型の流通業の礎を築きました。

中内は渥美のクラブの中でも傑出した存在で、73年には三越を抜き国内の小売業首位となり、薬局や食品スーパーだけでなくコンビニ「ローソン」やプロ野球「ダイエーホークス」など多角化の戦略を実施、帝国を築きました。

現在、スーパーマーケットやホームセンターに自転車売り場があることは見慣れた光景となっていますが、自転車の販売には修理や組み立てなど専門技能が必要で始期にはラインナップされておらず、販売がいつ頃から始まったのか明確な記録が残っていません。そこで私は膨大に残された新店の売り場の記録写真を古いものから順番に閲覧、チラシと照らし合わせながら自転車コーナーがないか調べました。

古いチラシを見ていると現在よりおもちゃや育児用品など子供向けの商材が多きことに時代背景を感じます。ダイエーでは1964年11月に三輪車がチラシに登場、66年3月には「お子様用の乗り物」が掲載されています。60年代は競合店のやニチイ(後のマイカル)や長崎屋(ドン・キホーテ)でも、同様に子供用のみで大人用自転車のチラシ掲載は確認できません。

1970年代になると西友や阪急百貨店などで徐々に大人用の自転車の広告がみられ、ジュニアスポーツ車やママチャリの始祖となるミニサイクルなどが商材となっていったようです。ママチャリも育児用品と考えられなくないので、ベビーブームといった時代に沿った商品提案といえます。

話はそれますが、サイクルベースあさひも創業時は都島区のおもちゃ屋で千林商店街のダイエーを参考に業務を自転車の量販店に転換したといいます。社名の「あさひ」も千林商店街のある大阪市旭区の「あさひ」で、社長の下田進は存命中には中内へ敬意を表していました。

ダイエーの広告を年代を追って見ていくと1980年代に入ると自転車の広告が急増していることが分かります。子供車だけでなく自転車専門店に引けを取らない品揃えで、販売や修理だけでなく、サイクリストを招いてサイン会やパネル展示イベントなどの催事を積極的に開催したりしています。この頃には自転車の専門スタッフを社内で育成できる体制が整っていたのではないかと推測できます。

一体、どういう切っ掛けがあったのでしょうか。

社内報「ダイエー白書」には、1979年9月に神戸市三宮の繁華街に「スポーツワールド33」というスポーツ用品専門大型店のレポートが掲載されています。地上7階地下1階、ファッションビル風の開放的な店内にはテニス・ゴルフ・スキー・アウトドア・ダイビング・オートバイ用品まであり、ズラリと並んだ商品に全フロア回るのに三時間かかり、神戸の高級で知的で新しい流行と情報の施設と紹介しています。元阪神タイガースの選手やコンピュータを用いた会員制高級ボディビルジムなどこれまでのダイエーとは違ったアンノン族をターゲットした新業態のようです。

「よくこれだけ集めはったものやなぁ」

白書では自転車コーナーについては全く言及されていませんでしたが、資料館の書棚の奥に「スポーツワールド33 ①」「スポーツワールド33 ②」という背表紙のファイルが残され、めくっていくと開店時に撮影された貴重な写真があり、自転車売り場のものも10枚ほどみつかりました。写真にはスタイリッシュなロードバイクやBMXのディスプレイとギア板やステムなど熟練の自転車整備士でなければ扱えないマニアックな部品が壁一面に見事に陳列され、これまでのダイエーとの違いがはっきりと分かります。

神戸はダイエーの牙城で、ファッションビル「OPA」や会員制ストア「KOU’S」、新神戸オリエンタルホテルといった新業態をバブル経済の波に乗り積極的に展開しました。低価格戦略で競合店を駆逐し、独壇場となった地区を高付加価値化する経営戦略は、クラブメンバーの藤田田の著書に準え「ユダヤの商法」とされ、神戸はまさに帝国の象徴となりました。

現在でも「スポーツワールド33」があったビルは三宮本通の入り口にあり、クラブ加盟のニトリ・ダイソー・サイゼリヤといった遺志を継ぐ企業がテナントとして入居しています。

現在統計上、自転車専門店で自転車を購入する割合が多くなっていますが、その大半はダイエーの手法を模したチェーン店で、私の店のような個人経営の自転車店を選ぶ消費者はたった全体の1割程です。ペガサスクラブは巨大小売業のカルテルではなく、もともと小さな個人店が試行錯誤するグループでした。個人店は自転車に関する知識や技能を高めることだけでなく、こうした手法を謙虚に学び多面的に取り組まなければ生き残れない時代となっているのかもしれません。

なぜスーパーマーケットで自転車が売れるのか

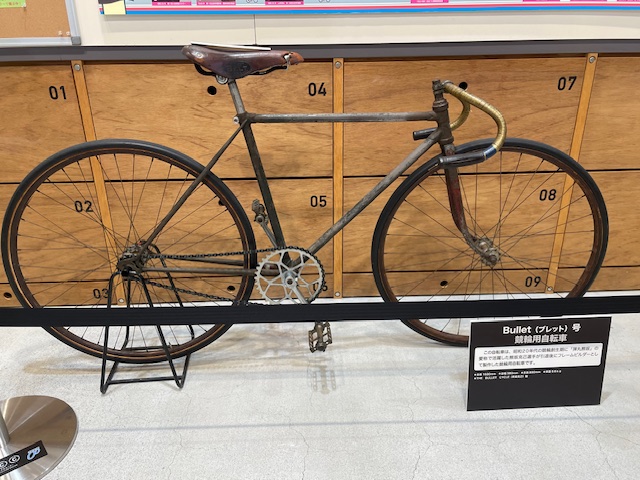

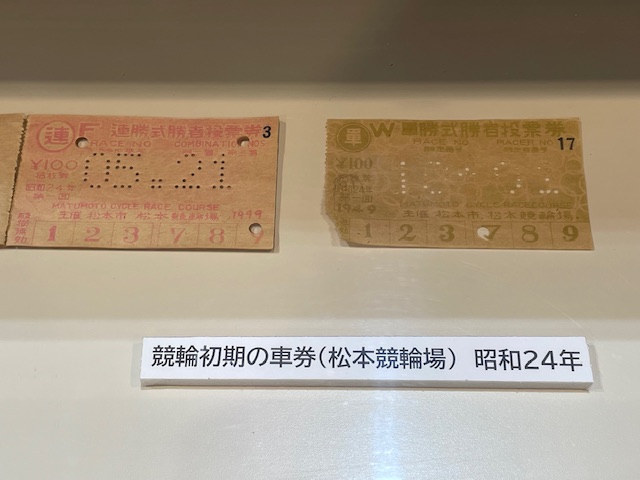

なぜスーパーマーケットで自転車が売れるのか 自転車文化センター「競輪・ケイリン・KEIRIN」展

自転車文化センター「競輪・ケイリン・KEIRIN」展 「輪泊」という新しい価値を創造する星野リゾート「BEB5土浦」

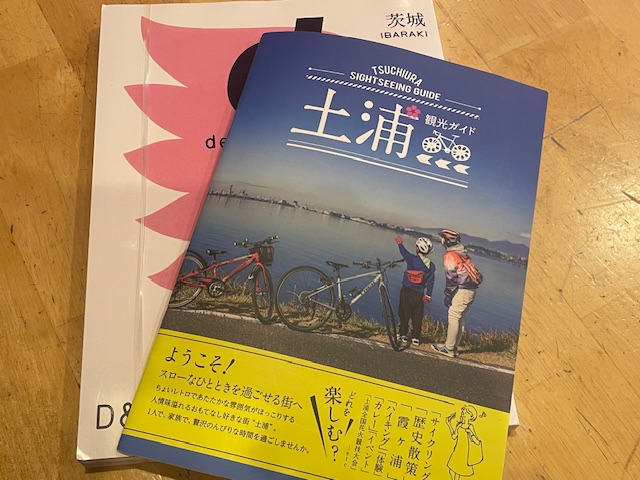

「輪泊」という新しい価値を創造する星野リゾート「BEB5土浦」 土浦のサイクリング拠点「PLAYatré TSUCHIURA」

土浦のサイクリング拠点「PLAYatré TSUCHIURA」 魅力度ランキング最下位の茨城県、土浦のサイクルツーリズム

魅力度ランキング最下位の茨城県、土浦のサイクルツーリズム 国内ブランドが大復活、「第10回サイクルパーツ合同展示会」

国内ブランドが大復活、「第10回サイクルパーツ合同展示会」 自転車パーツ Amozon店 売上げベスト10 【2024】

自転車パーツ Amozon店 売上げベスト10 【2024】 「競輪場」は誰のものか

「競輪場」は誰のものか 自転車博物館「古文書から紐解く江戸時代に考案された自転車」展

自転車博物館「古文書から紐解く江戸時代に考案された自転車」展 ながら運転・飲酒運転の現厳罰化、「改正道交法」を各紙はどう伝えたのか

ながら運転・飲酒運転の現厳罰化、「改正道交法」を各紙はどう伝えたのか